我从来没有为我的父亲庆祝过父亲节。

我可能没有机会弥补这个遗憾了。

我患有感冒和支气管炎,所以在父亲节深夜发了这篇漫无目的的文章,简单回顾一下父子关系。

明年,如果我有了孩子,我就能一睹爷爷的样子了。

同时,希望提醒世人关注我们家人的身体健康和精神沟通。与这些相比,学习和工作根本不算什么。

她也喜欢和我聊天

上小学的时候,有一天,爸爸带我去同心路医院打针。那时候,我经常患支气管炎,医生总是让我注射盐酸林可霉素。打屁股几个小时后,你的屁股就会痛得连床都不敢碰。

那天,我在护士面前表现出了害怕,护士对爸爸说:“你看,我儿子都这么大了,却还是这么胆怯!”爸爸笑着说:是啊,都快十岁了,还是这么胆小。喜欢跟我聊天。”

我听后非常生气。我感觉父亲在当众嘲笑我,感觉我不是个男人。从那以后,我就再也没有拥抱过父亲,直到……

据说这是我36年来最美的时刻。

对面屋顶上的猫

在我的童年记忆中,父母一直忙于参与四化建设。他们都是党的基层政治干部。

偶尔,父亲会带我去他的单位:上海轻工业局,位于云南路和淮海路上。路上他会告诉我,这附近有一所光明中学,解放前是法国人办的,在区里很有名。他希望我以后能通过考试。

然而,去他工作的地方,除了难得乘坐电梯(三楼以下不准乘坐,只好坐四楼再走下去,台阶很高,我摔倒了),没什么乐趣。

他经常去开会,然后把我锁在办公室里几个小时。我只能躺在窗边和对面屋顶上的猫说话。

我没有带粮票

也许是为了弥补对我的关心不足,父亲才愿意花钱给我买吃的。

我可能是上海改革开放后第一批吃到雪糕筒的祖国花朵之一:1.5元一个。这是我等18路公交车时吃的。等车的人中有一位当时上海人都认识的明星:主持人叶惠贤。

我喝的第一罐可口可乐是和父亲参观西郊动物园后。他在车站给我买的。这也是一件超级罕见的事情。

我在动物园学前班

但我更向往的是,在“大观园”的浴堂里泡完澡后,爸爸带我去附近的一家西餐厅吃炸猪排和罗宋汤。他会向服务员抱怨:“这个红小家伙把我这个月的工资都吃光了。”服务员是邻居,所以没有折扣,但他在罗宋汤里加了更多的红肠。

在黄河路幼儿园放学后,如果爸爸来接我,他就会带我去隔壁北京路的个体户摊子吃煎饼。 20世纪80年代初,上海的男女老少似乎都迫切需要食物。排队的时候,我观察着前后大人的眼神,个个都流着口水,包括正在铲着待煮生食的摊主本人。

对于个体经营者来说,这是一件好事。如果您支付更多费用,则无需领取食品券。国有商店不能。有一天,我和爸爸乘坐18路公交车回家。路上堵车,到达车站时已经六点多了。我说我饿了。车站旁边有一家国营食品店。爸爸想给我买鸡心饼,但是他没有带粮票。店员无论如何也不肯卖给我,即使是双倍的现金。

改革开放初见成效时,父亲周末时常在四川北路上买广茂祥烤乳猪给我吃。非常贵。有时,他会骑着自行车“甩”我到横滨大桥,吃无锡小笼,又大又甜,比上海传统的南翔小笼好吃多了。

抄写唐诗就可以了

我的父亲是扬州江都人,1941年10月出生于安徽芜湖。

今天在我看来,他们这一代人的未来,大多都被时代戏弄、拖延甚至毁掉了。

显然,他对我抱有某种复兴的希望。

当我不在学校的时候,我喜欢用蜡笔在家里的墙上画画。只要我能拿到手,我就不留任何空白。那时,我刚搬进新的公共公寓,有抽水马桶。来看望我的大人们认为我浪费了我所有的资源。直到我画腻了,爸爸才把这件事当回事,用水果刀把床边割了一下,然后打了我一巴掌——第二天,他给我买了一缸金鱼。

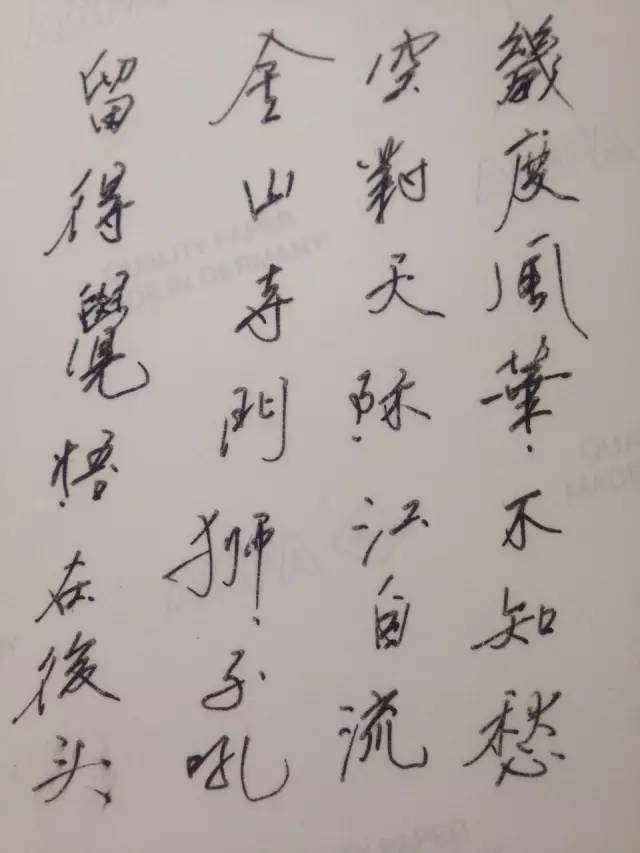

很快,他在门后画了一块墙,在上面抄了《日照山上》之类的唐诗,并让我背下来。爸爸的文风简洁大方。他的正规教育只到了高中。毕业于扬州师范大学附属中学,后任教数年。

就这样我进入了古典文学。但那时我希望有一天我能写出和父亲一样好的书法。

1988年,我,一个土生土长的扬州人,

第一次踏上扬州的土地

你正在画文字

由于年纪大了,我病得很重,所以每个月都有几天休息休养,无法去上学。我靠发呆和画画来打发时间。

我的父亲曾在一家木雕厂工作,后来强烈反对我的画,尤其是因为我毁了墙壁。

我正在换牙,我身后是我创作的大幅壁画

“画画怎么了?我以后去华山艺校。”我妈妈在照相馆工作,非常支持我。她还给我的美术学校老师看了我的《三国演义》漫画,老师让我去学画画。

“一切都是下等的,只有读书才是好的!”爸爸斩钉截铁地说着,收走了我的作案工具。我转而制作橡皮泥,但他也没收了。

他从单位拿回旧的空账本,教我写书法。 “横的、竖的,快来试试。”我削了一会儿墨水,在上面乱涂乱画了一刻钟,就停了下来。不感兴趣。

初中时,我喜欢上了隔壁班的女体育委员,她的欧洲书法写得很好,于是我开始努力学习书法。颜、刘、赵三人皆至此,下大力气仿宋徽宗瘦金身。大学四年级,他们一改风格,崇拜沉尹默。

上大学之前,父亲不喜欢我的字迹。 “你是写书法的,要银钩铁画,要有猛虎吞万里的勇气。我看你办公桌上那个叫严歌的女孩,字写得非常端正,你可以学学。”多向别人学习!”

进入新世纪,我追随沉先生的脚步,着重练腕挂等基本功。有一天,妈妈对我说:“你爸爸看了你留在家里的字条,说你的字终于超过了他。”

另外,我初中的时候也玩过篆刻,感觉自己的水平还不错。但父亲还是不满意:“这种级别的东西送给别人怎么样?”当他批评我时,我就禁止了。直到大四,闲着没事的时候,我才又拿起了它。

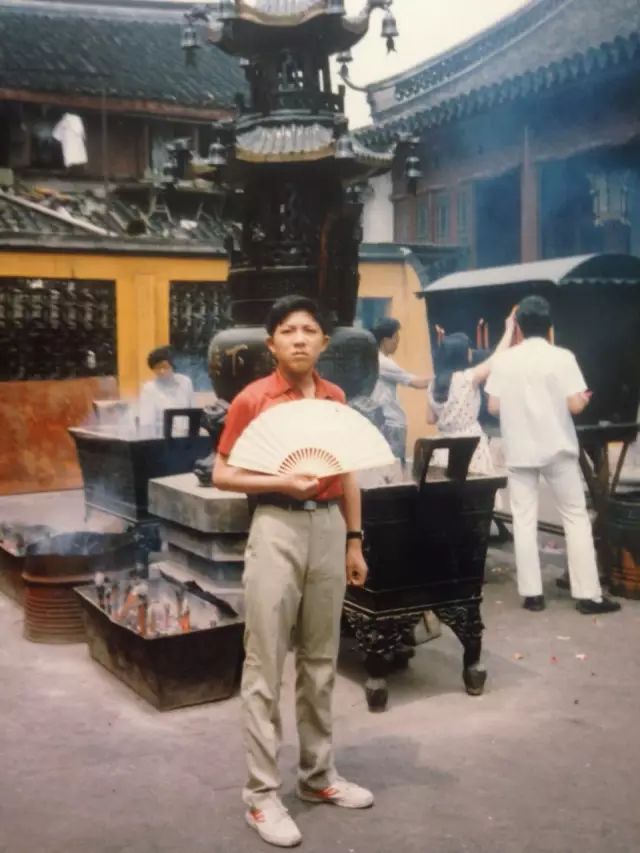

从扬州回上海的路上,爸爸带我参观了金山寺。

下面是我高中时在上图后面写的“诗”。

最后一本书

爸爸给我买了一百多本小小说,一大盒还在我床底下。

有一次,在当时上海最大的书店——南京东路的新华书店,我想买一本漫画绘画教程,售价2元。他居然翻遍了口袋,只找到了1.8元。

随着我年龄的增长,他给我买的书越来越少。相反,他们经常带我去福州路的上海书店和古籍书店。

我小学毕业后,他送了我两本书:《诗经》和朱熹四书注。我不知道他为什么让我看这个——在他的枕头下,我发现了《金瓶梅》和一叠《摩登家庭》。

我在家闲着没事,喜欢读他1979年版的《辞海》。几年后,它就被毁了。初中毕业后,他在宝山路新华书店给我买了最后一本书:上海书店影印的《康熙字典》。

从这里到古典文学

我小时候不喜欢午睡。有时父亲会拿出收音机,让我听戏曲频道的昆曲。他说,以前皇帝喜欢听这个,听着就睡着了,不用操心国事。但我不喜欢胡言乱语。

初二的一个夏天的晚上,中央电视台直播了一场京剧比赛。一位女演员演唱了《贵妃醉酒》:“岛上冰轮开始转动,看玉兔,玉兔又早起。”我正要换台,爸爸突然说:“你看这个,好好看看,歌词写得真好!从这里可以进入古典文学。”

当他说这句话的时候,我其实看了整场比赛。从此,我就成了京剧迷。每周定期收听陈超红、柴骏主持的《梨园风景》。我已经积累了几十张 TDK 和 Sony 的磁带。后来,他对昆剧、苏州弹词、粤剧产生了浓厚的兴趣。今天,我可能是上海做京剧英文翻译最多的人了。

1992年夏天从南京飞往上海……是的,南京

我怎么可能学不好呢?

我上的第一所小学是南京西路第二小学。当时我家从新世界搬到了老北站以北,上下学非常不方便。爸爸从后门让我转学到闸北区第三中心小学,号称重点学校。

有一次下雨了,我吃早饭的时候对爸爸不高兴,不想让他送我去学校。结果,一个人走了一半,在池塘里滑倒了。这时,我发现父亲推着自行车,在我身后五六米的地方跟着。

我从三年级开始学习英语。我的成绩很差,考了60或70分。他买了一台录音机,让优秀的同学来参观时朗读课文,录成磁带,让我反复听。

那时,父亲算是有点“花头”了:他转行到洗衣机厂上班,可以审批票据。他负责为学校所有教师购买和维护洗衣机。即便如此,我在学校的生活并不好,因为各行各业的家长都对它念念不忘。老师经常让我上深夜课。据妈妈回忆,主要是为了多要洗衣机钱。

初中时,我体育成绩不好,老师说我很难毕业。爸爸又利用职权谋取私利,为校办工厂接了1万元的订单。后来我和几个二代人也认识得很熟,我们吃喝玩乐都很开心。爸爸警告说:“我不想让你再跟他们有任何关系。”

高中时,我考入位于上海西北角的上海中学(在旅游地图上找不到),住在校内。有一次爸爸下班后来看望班主任,班主任却不在。他去了办公室,和隔壁班的化学老师“小杜苗”坐了很久。周末,我回家,他对我说:“那个小徐老师真不容易,他是新疆的知青,你应该多向他学习,简单朴素,能吃苦。” ”

1996年夏天,参加上海中学夏令营

左二是我人生中第一个女朋友

我当时上初中,高一、高二的数学、物理、化学成绩都很差。我几次想转学到家附近的普通中学。爸爸说:“你应该更加努力,我读书时,数理化都很好,你是我的儿子,你怎么能学不好呢?”

当我考上大学时,妈妈希望我去洋校,爸爸鼓励我去复旦。 “好人志气遍天下,也可以去别的地方读书锻炼身体,在上海吃吃喝喝还有什么意思?”他看到我选择了南京大学作为我的第四个选择。

最终,我考上了复旦大学。他很高兴,并告诉了工作中的同事。车间里一位女工问他:“复旦?我没听说过,复旦比上海大学好吗?”

在复旦,由于宿舍破旧,只有六个人共用一张长桌,台面狭窄,德语专业的室友不得不把女朋友带回来和他一起睡。周末回家,我抱怨平日不能在学校读书。爸爸喜欢做手工,所以他用木板给我做了一个架子。立起来后,我可以在上面放书,占用的空间也更少。没想到这件事让我下铺的王姓同学不高兴了,就偷偷扔掉了,嫁祸给带女朋友回来和他一起睡的同学。这是父亲送给我的最后一份礼物,所以我无法原谅我的王同学。他多次加我微博、微信,我都拒绝了。

在复旦大学四年,食堂里堆满了脏东西,我彻底残疾了。

这是我大三的寒假在杭州六和塔前

背诵《心经》

父亲对我影响最大的或许不是读书,而是我的宗教信仰。

我小学时就有打架的坏习惯,而且每次都是我赢。大约有两三次,同学们的头被打开,流了很多血。父母要赔钱道歉,还要受到老师的惩罚。

我父亲厂里一位在特殊时代还俗的和尚听说了这件事,心生慈悲,想调伏我的固执,就送给我父亲一本叫《绝海慈航》的小册子,让他读给我听。我。恰巧父亲带我出差去普陀山和宁波。回到上海,我突然意识到自己过去的错误,觉得把人打出血不是一件好事,我可能得开枪打死他。于是我按照这本小册子的指示,背了《心经》,拜了菩萨。高二和研究生一年级的时候,我也吃过两年素食。

1991年夏天,我在普陀山海滩

一个大浪来了,我吓得哭了

正在海里游泳的爸爸对我喊道

“老公,别害怕!”

据说像我这样没有拜过师父的人不能算佛教徒。我不在乎,反正我就是相信。过去,我只是要求一个测试包。后来,尤其是工作后,挫折不断,人际关系变得更加复杂。看看你的周围。有些朋友、同学、学生患有抑郁症,非常痛苦且无法缓解。我遵循佛教的教义,“凡事不计较”。益处。

爸爸带我去了提篮桥下的海神庙

我总是不甘心

他和他的祖父以前住在附近的东昌直路

请注意:我们扬州人裤腰穿得很高

九头身,我也没办法,呵呵

上述琐碎的个人历史与家庭传统和家庭地位无关。

其实,熟悉我的朋友都知道,这十几年来,我和父亲因为一些小事发生过几次激烈的争吵,我和父亲的关系跌到了冰点。我们根本没有任何交流。一年之内我们说的话最多不过三两句话,走在街上连招呼都不打。这与他因脑血管疾病导致的暴躁脾气有关,也与我固执好胜的性格有关。

最终,这段父子关系以悲剧收场:2014年8月18日,脑溢血20年后拒绝就医的父亲突然患上了严重的脑梗塞。

我收到病危通知书的时候是8月19日下午。在中山医院神经内科重症监护室,家属已经散去的走廊里,我独自失声痛哭。窗外正下着大雨。

爸爸在医院里仍然瘫痪。他高大的身躯缩水了很多,让我想起了纳粹集中营里的犹太人。他不能说话,在床上小便,不能吞咽或进食——几年前我在第九人民医院为他定制的最昂贵的假牙已经不再有用。医生们对我的态度非常直接。他们以为我是一个学者,不会太情绪化。

这一年来,我一直在问自己:当我的爷爷奶奶看到天之岭的这一幕时,会作何感想?几十年后,如果我落得这样的境地,父亲知道后会怎么想?而我梦中的恐惧也是日夜准备着的,但他最终还是会离开这个世界,离开他的母亲,离开我这个爱他却又恨他的唯一的儿子。

一个人的时候,我常常想起蔡志忠漫画里的禅宗故事:有一个财主请禅师题字。禅师云:“祖死,父死,子死,孙死。”土豪不悦,质问禅师。禅师说:如果你不喜欢这个顺序,你可以改变它。财主立刻就开悟了。这样想让我感觉好多了。

现在,我一个人承担着家庭的经济负担,其中包括父亲每月至少自掏腰包的医疗和护理费用。说白了,我也算是一个男人了。如果父亲神智正常的话,他不会对我太不满意——至少,面对残酷凶猛的现实,我没有哭喊出来。

齐豫的《船歌》是我父亲晚年很少爱听的一首流行歌曲。现在,偶尔在豆瓣FM上听到,心里很是感慨:人生如水,父爱如舟……